- 最近、子どもが朝になると咳き込む

- 夜だけ鼻水が止まらない

そんな症状、もしかすると“布団の中のダニ環境”が原因かもしれません。

布団は人の体温や汗で高温多湿になりやすく、ダニにとって理想的な繁殖条件が整う場所です。

そのまま放置すると、ダニが大量に繁殖してアレルギー症状の悪化や、かゆみ・鼻炎などの健康被害につながるおそれもあります。

この記事では、そんなトラブルを防ぐために、布団でダニが増える5つの原因を「今すぐできる対策」とあわせてわかりやすく解説します。

読むだけで、自宅のダニ繁殖リスクを見極め、今日から正しい対策を始められます。

- 布団にダニが発生しやすい5つの環境条件

- 季節・部屋の環境・生活習慣が与える影響

- そのままにすると起こる健康被害

- 原因別に実践できる簡単な対策方法

夜や朝だけ咳・鼻水が出るのはなぜ?

夜になると咳が出る、朝起きると鼻がムズムズする。「昼間は元気なのに…なんで?」と思ったことはありませんか?

その原因のひとつに、布団の中にたまったダニアレルゲンがあります。

寝返りをうつと布団に溜まったダニの死がいやフンが空気中に舞い上がり、それを吸い込むことで咳や鼻水などのアレルギー反応が起こるのです。

このセクションでは、「どうして夜や朝に症状が出やすいのか?」を、3つのポイントに分けて説明していきます。

夜だけ咳が出る原因は布団のダニが原因かも

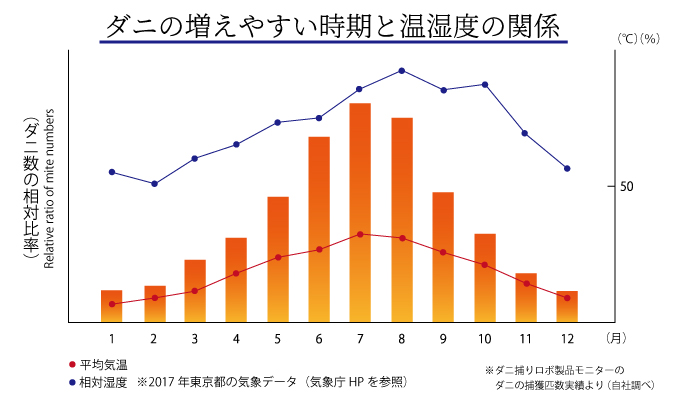

引用:日革研究所

日中は平気なのに夜になると咳き込んだり、朝に鼻がムズムズする。

そんな症状が続くときは、布団の中のダニアレルゲンが関係しているかもしれません。

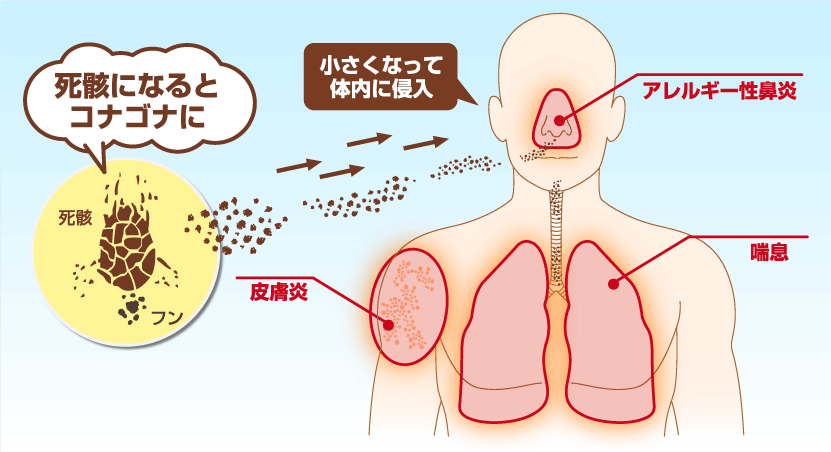

ダニの死骸やフンに含まれるたんぱく質を吸い込むことで、咳や鼻水、鼻づまりなどのアレルギー症状が起こることがあります。

生きているダニそのものがアレルギーを引き起こすのではなく、ダニの死骸やフンが原因です。

出典:日革研究所

夜になると症状が出やすいのは、次のような理由があります。

- 寝ている間、体温と寝汗で布団の湿度が上がる

- ダニが活発になり、死骸やフンが空気中に舞いやすくなる

- その空気を寝ている間に吸い込みやすい

夜になると咳が出るのは、「布団の中のダニが作る環境」による可能性が高いのです。

我が家もそうでした。掃除をしても改善しなかった理由

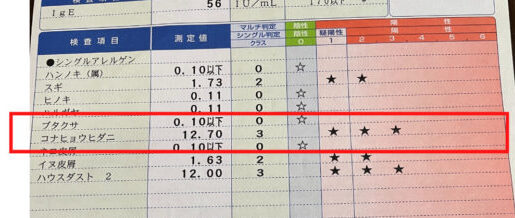

私の家でも夜になると子どもが咳き込んだり、鼻づまりがひどくなる時期があり、検査を受けたところ、ダニアレルギーが陽性。

「こまめに掃除しているのになぜ?」と思いましたが、原因は「掃除の届かない“布団の奥」にありました。

ダニは、目に見えるほこりの中ではなく、布団やマットレスの中の繊維の奥・縫い目・重なり部分など、掃除機では取りきれない“隠れた場所”に潜んでいます。

- 掃除機をかけても布団内部までは吸いきれない

- 天日干しをしてもダニの死骸やフンは残る

- 見た目がきれいでもアレルゲンは繊維に付着したまま

こういった理由から、「掃除しても治らない=掃除が届かない場所に原因がある」という状態が起こります。

医師に相談してわかった「布団ダニによるアレルギー反応」

アレルギーが発覚し医師から、以下のようなことに気をつけるよう言われました。

- 布団や枕に潜むダニへの注意

- 原因はダニそのものではなく死骸やフンのアレルゲン

- 夜だけ症状が出るのは、寝具環境の影響が大きい

ダニアレルギーは、ダニそのものではなく死骸やフンに含まれるタンパク質を吸い込むことで起こります。

寝ている間に布団から舞い上がったアレルゲンを吸い込むと、咳や鼻づまり、くしゃみなどの症状が出やすくなるとのことでした。

夜や朝だけ咳が出るのは、体の問題ではなく「布団環境がアレルギーを引き起こしているサイン」かもしれません。

布団にダニが発生する“5つの繁殖条件”

| 条件 | ダニが喜ぶ理由 | 放っておくと… |

|---|---|---|

| 高温多湿 | 寝汗と体温で布団が“高温多湿状態” | 爆発的に繁殖する |

| エサ | 皮脂・フケ・ホコリが豊富 | 栄養源が尽きない |

| 隠れ家 | 繊維の奥に潜める | 掃除機が届かない |

| 通気性の悪化 | 空気がこもる | 湿気が抜けない |

| 時間 | 使い続けるほど理想環境が完成 | 半年で定住化する |

布団にダニが多いのは、布団がダニにとって棲みやすい環境になっているからです。

特に次の5つの条件がそろうと、布団の中では一気に繁殖が進みます。

- 高温多湿

- エサ

- 隠れ家

- 通気性の悪化

- 時間

ここでは、これらの条件についてもう少し詳しく解説していきます。

高温多湿:人の体温と寝汗で布団内部が“高温多湿状態”に

ダニが最も活発に繁殖するのは、温度25〜30℃・湿度60%以上。実はこの条件、人が寝ているあいだの布団の中とほとんど同じなんです。

人は一晩でコップ1杯分(約200ml)の汗をかくといわれています。

出典:FranceBed 寝汗コラム

外は涼しかったとしても、寝汗と体温で布団の内部は湿気を含んだ暖かい空間となり、ダニにとってこれ以上にない理想の環境となってしまいます。

特に、敷布団やマットレスの下側は、湿気が逃げにくく熱もこもりやすいため、ダニが繁殖しやすい「ジメジメゾーン」になりやすい場所なので注意。

また、エアコンのドライ機能で部屋の湿度を下げても、布団の内部までは空気が届きにくく、湿気が残ることがあるので気をつけましょう。

見た目がサラッとしていても、布団の中ではダニが快適に過ごしていることがあります。

- ダニが好む環境=25〜30℃・湿度60%以上

- 人の体温と寝汗で、布団の中がその状態に近づく

- 敷布団・マットレス下は特に湿気がこもりやすい

- ドライ機能でも布団内部までは除湿しきれない

エサ:皮脂・フケ・ホコリなどの微細な汚れ

ダニが増えるもう一つの大きな理由が、布団の中にはエサが豊富にあるということです。

ダニの主なエサは、次のようなものです。

- 皮脂や汗で出るアカ

- 髪の毛やフケ

- 空気中から落ちるホコリ

- 花粉などの微細な汚れ

これらはすべてダニの栄養源になり、寝ている間に少しずつ蓄積され見た目がきれいな布団でも、内部にはエサが残り続けることがあります。

その結果、気づかないうちにダニが繁殖しやすい環境ができてしまいます。

カバーを洗うだけでは不十分、布団の中綿やマットレス内部の汚れ対策も大切です。

- 布団には皮脂・フケ・ホコリ・花粉などのエサが蓄積する

- 見た目がきれいでも内部には汚れが残っている

- カバーの洗濯だけでなく、内部の汚れ対策も必要

隠れ家:繊維の奥や層構造がダニの逃げ場に

ダニは目に見えないほど小さな生き物ですが、その体のサイズを生かして繊維の奥深くに入り込みます。

特に、羽毛布団や綿布団などのように層構造がある寝具は、湿気と熱がこもりやすくダニにとって絶好の隠れ家になります。

布団の表面を掃除しても、繊維の奥や縫い目のすき間までは掃除機の吸引が届かないため、表面をきれいにしても内部ではダニが生き残っていることが多いのです。

また、寝具の素材によっても環境は変わります。

- 羽毛や綿は、内部に空気を多く含むためダニが入り込みやすい

- 化学繊維は比較的入りにくいが、静電気でホコリを集めやすい

つまり、どんな素材であっても、構造次第で“隠れ家”は生まれるということです。

表面がきれいでも、布団の中ではダニが静かに生き続けてています。

その「見えない場所」こそが、繁殖を止められない理由の一つです。

通気性の悪化:厚手の掛け布団・直置きマット・締め切りカバー

通気性が悪くなると、寝ている間にかいた汗や体温の熱が抜けず布団の内部湿度があがります。

通気性を悪くする主な原因は以下のとおりです。

- 厚手の掛け布団やカバーを重ねて使う

- 敷布団・マットレスを敷きっぱなしにする

- フローリングに直敷きして通気が確保できていない

- 部屋を締め切って寝る

- 朝すぐに布団を畳む

これらの条件が重なると湿気が布団内部にこもり、カビや雑菌が発生しやすい状態になるためダニの温床となるリスクがあがります。

朝すぐに布団を畳むと、夜の間に布団が吸い込んだ湿気を閉じ込めてしまうので、起床後は20〜30分ほど布団をめくって湿気を逃がすのが理想的です。

風通しの良い部屋なら、布団を壁に立てかけておくだけでも効果があります。

また、フローリングはカーペットより清潔に保ちやすい素材ですが、床に布団を直接敷くと湿気の逃げ道がなくなりやすいため、「すのこ」や「除湿シート」で空気の通り道を確保しておきましょう。

特に、湿気がこもりやすい敷布団の下には【モットン除湿シート】が効果的。

高吸湿繊維が寝汗や床下の湿気をしっかり吸収し、朝までサラッと快適に保ちます。

\ 寝汗をすばやく吸収し湿気を逃し朝までムレ知らず。

- 通気性が悪いと湿気がこもり、ダニ・カビの繁殖が進む

- 床直敷きでも通気を確保することが大切

- 朝はすぐ畳まず、湿気を飛ばしてから片付ける

時間経過:使い続けるほど環境が“完成”していく

新品の布団にはほとんどダニはいませんが、使い続けるうちに少しずつ“ダニが過ごしやすい環境”が整っていきます。

- 毎晩の寝汗で湿気が布団にたまる

- 皮脂やフケなどの汚れが蓄積してエサが増える

- 通気が悪く、湿気が抜けにくい状態が続く

- 繊維の奥に潜り込んだダニが繁殖

このような流れで半年〜1年も使ううちに、内部はダニにとって理想的な住みかが完成してしまうのです。

布団内部で繁殖したダニはアレルゲンを含むフンや死骸を大量に残し、これが舞い上がることで咳・鼻水・かゆみなどのアレルギー症状を引き起こす原因になります。

また、古い布団ほど湿気を吸いやすくなり、カビや臭いも発生しやすくなるため、“放置するほどダニに有利”な環境が出来上がるので注意しましょう。

「もう何年も使っている」「最近かゆみや鼻水が気になる」という場合は、布団クリーニングで一度リセットするのがおすすめです。

プロの高温乾燥なら、家庭では落としきれないダニの死骸やフンまでしっかり除去でき、寝具全体の衛生状態を根本から整えられます。

おすすめの布団クリーニング業者を比較する

- 布団は使うほど湿気と汚れが溜まり、ダニが住みやすくなる

- 放置すると、フンや死骸がアレルギー症状の原因に

- 定期的な乾燥・洗濯・防ダニ対策が効果的

季節・部屋の環境・生活習慣もダニ繁殖の原因に

布団の中でダニが増える原因は、高温多湿や汚れだけではありません。

実は、季節の気候や部屋の空気の状態、そして毎日の何気ない生活習慣も、ダニの繁殖を大きく後押ししています。

- 梅雨時のじめじめした湿気

- 冬の加湿器や暖房による“人工梅雨”

- 部屋を閉め切ったままの寝室

- 朝すぐに布団を畳む習慣

こうした行動の積み重ねが、知らないうちに布団の中を“ダニが暮らしやすい環境”に変えてしまいます。

季節ごとの特徴と、家庭で起こりやすい例を知ることで、「どうすれば防げるのか」が見えてきます。

この章では、季節・部屋の環境・日常の習慣の3つの視点から、布団ダニが増える意外な原因をわかりやすく解説していきます。

梅雨〜夏に急増:湿度と寝汗がピークに

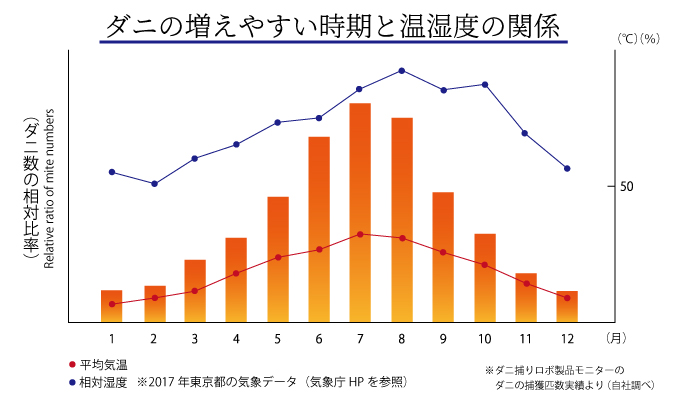

引用:日革研究所

梅雨から夏にかけては、ダニが一年で最も活発に繁殖する季節。

理由はシンプルで、この時期は温度と湿度がダニにとって理想的な条件になるためです。

ダニは、温度20〜30℃・湿度60%以上で活動が最も活発になり、梅雨〜夏は、まさにこの条件が自然にそろう季節。

外気の湿度が高く換気をしても室内に湿気が入り込みやいため、結果的に部屋全体が湿気の抜けにくい空間になってしまいます。

さらに、気温の上昇により寝ている間の汗の量も増えて布団内部に吸収され、長時間湿気がこもった状態が続きダニの繁殖を後押しする結果となります。

梅雨から夏にかけては、湿気と寝汗の両方が重なるため、布団の中が“ダニに最適な環境”になりやすい時期なので注意しましょう。

冬でも注意:暖房+加湿で“人工梅雨”が発生

冬は空気が乾燥しているため、「ダニの季節ではない」と思われがちですが、実際には室内環境がダニに快適な状態になっていることがあります。

- 暖房器具で快適な室温に保つ

- 寒いから窓を開けて換気をしない

- 乾燥予防で加湿器を稼働させる

冬は、暖房などで室温が25℃前後に保たれ、風邪予防や乾燥対策として加湿器を使用することで室内の湿度が60%以上になることも珍しくありません。

また、冬は寒さのために窓を閉め切って過ごす時間が長く、湿気が外に逃げにくい状態になります。

こうしたことから、高気密住宅では冬でも高温多湿の環境になりやすく、外気は乾燥しているのに室内だけが湿っている“逆転現象”が起こることがあります。

布団の中は、室内環境と合わせて体温などの影響で一年中高温多湿の状態が続きます。

冬の“あたたかくてしっとりした寝具”は、ダニにとっても過ごしやすい空間になっているかもしれません。

閉め切った部屋・部屋干し・換気不足でさらに悪化

窓を閉め切ったまま過ごしたり洗濯物を室内で干したりすると、以下の理由からダニが繁殖しやすい環境をつくってしまいます。

- 換気不足で湿気がこもる

- 部屋干しで室内湿度が上昇する

- 外も湿気が高いという思い込み

気密性の高い住宅では、一度こもった湿気が外に逃げにくいため部屋の空気が常にしっとりした状態になりがちです。

特に寝室は窓を閉めたままにすることが多く、布団に溜まった湿気が抜けないまま蓄積され布団内部の湿度も下がりにくくなります。

また、雨の日や花粉の季節などに部屋干しをすると、洗濯物から蒸発した水分で一気に湿度が上昇します。

特に寝室やリビングなどで部屋干しすると湿気を吸った寝具が乾きにくくなり、結果的にダニの繁殖を後押しすることになるので特に注意しましょう。

寝室は、朝起きたら10〜15分ほど窓を開けて換気し、湿気を逃がす習慣をつけるだけでも効果的です。

「外も湿度が高いから換気の意味がない」は勘違いです。

空気を動かすことで湿気を分散・排出しやすくなります。

朝すぐに布団を畳む・布団を敷きっぱなし習慣も要注意

「朝起きてすぐに布団を畳む。」一見きちんとした習慣のように思えますが、実はこの行動が布団に湿気を閉じ込める原因になることを知ってましたか。

人は一晩でかいた汗が布団の中に残ったまますぐに畳んだり押し入れにしたりすると、布団の内部に湿気がこもりダニが繁殖しやすくなります。

逆に、敷きっぱなしも同じくらい危険です。

布団の下側は湿気が逃げにくく、フローリングやマットレスとの間に湿気がたまります。

長時間放置すると、カビやダニの温床になることもあるので注意しましょう。

正しい扱い方のポイント

- 起きてすぐ畳まず、20〜30分ほど風を通す

- 晴れた日は布団を陰干しまたは布団乾燥機で湿気を飛ばす

- 敷布団の下にはすのこや除湿シートを活用して通気性を確保

朝のひと手間で、夜の寝具環境は大きく変わります。

「畳む前に乾かす」ことを意識するだけで、ダニの繁殖を大きく抑えることができます。

3分でできるセルフチェック|あなたの布団は大丈夫?

「自分の家の布団はダニの温床になっていないか?」心配な人のために、簡単なチェック項目を用意しました。

下記の項目に3つ以上当てはまったら要注意です。

あなたの布団は、知らないうちにダニが繁殖しやすい状態になっているかもしれません。

※3つ以上は「注意ゾーン」。

複数の条件が重なるとダニの繁殖環境が整いやすく、被害リスクが急上昇するとされています。

環境チェック

梅雨や夏でも除湿機・ドライ機能を使っていない

冬は加湿器を強めにかけている

換気をあまりしていない

布団の扱いチェック

朝すぐに畳んで押し入れにしまっている

敷きっぱなしで数日そのまま

布団を干すのは月に1回以下

体調サインチェック

夜になると咳・鼻水・くしゃみが出る

布団を叩くとホコリっぽいにおいがする

対策意識チェック

シーツだけ洗って安心している

布団乾燥機を年に数回しか使わない

防ダニカバーを夏だけ使っている

- 0〜2個:◎ 清潔レベル良好。今の習慣をキープ!

- 3〜5個:△ 注意ゾーン。湿気・寝具の管理を見直そう。

- 6個以上:⚠ 危険ゾーン。ダニ対策をすぐ始めましょう!

※このチェックリストは、一般的な家庭環境の傾向をもとに当サイト独自の基準で作成しています。

医学的な診断を目的としたものではありませんが、

「ダニ対策を見直すきっかけ」としてご活用ください。

原因別に“まずやるべき1つ”を決めよう

ダニの繁殖を防ぐには一度に全部やろうとするよりも、原因ごとに「最初の1つ」を決めて実行することが大切です。

以下の表で、自分の布団に当てはまりそうな原因と、その場合に“まず取り組むべき対策”をチェックしてみましょう。

| 原因 | まずやるべきこと | ポイント |

|---|---|---|

| 高温多湿 | 湿気を逃がす(除湿・通気) | 換気・ドライ機能で「湿度60%以下」を意識 |

| エサ(皮脂・フケ・ホコリ) | 週1回のシーツ洗濯+掃除機がけ | 見えない汚れがダニの栄養源に |

| 隠れ家(繊維や層構造) | 防ダニカバーに交換 アンカーで内部リンク | ダニの侵入を物理的に防ぐ |

| 通気性の悪化 | 敷きっぱなしをやめる | 布団の下を乾かす・すのこ活用 |

| 長期間の使用 | 布団クリーニングでリセット(アンカーで内部リンク) | 古い寝具ほど内部に湿気と汚れが蓄積 |

今日からできる“ダニが増えない生活習慣”

ダニを完全にゼロにするのは難しくても、“増えにくい環境”を保つことは誰にでもできます。

毎日の習慣を少し変えるだけで、布団内の環境は大きく改善します。

まとめ|清潔な布団環境を保つために

ダニが発生するのは、「特別な家庭」ではなく、どんな家でも起こりうる自然な現象です。

ただし、原因を理解し、少しの工夫を続けるだけでそのリスクは大きく減らせます。

- ダニが増える主な原因は「高温多湿」「エサ(汚れ)」「隠れ家」「通気性の悪化」「長期使用」

- 布団の中は人の体温と寝汗で“梅雨のような環境”になりやすい

- 定期的な換気・洗濯・乾燥・リフレッシュが、最も効果的な予防策

- 完璧を目指すより、“1つずつ確実に”取り組むことが大切

今日からできることはほんの小さなことですが、その積み重ねがダニの「繁殖しにくい布団環境」を作ります。

家族の健康と快眠を守るために、できることから少しずつ始めてみましょう。